Il est de bon aloi, lors d’un contrat de prestation informatique, d’encadrer précisément les droits du client quant aux logiciels développés pour son compte ; le négociateur avisé sera à ce titre particulièrement attentif aux situations limites, dans lesquelles la jouissance de ces droits serait mise en péril, du fait soit d’un changement de contrôle de la société prestataire, soit de sa disparition pure et simple au terme d’une procédure de liquidation judiciaire.

A cet égard, la pratique a depuis longtemps déjà consacré le mécanisme de l’entiercement, consistant pour le prestataire à placer sous séquestre entre les mains d’un tiers de confiance le code source et, le cas échéant, la documentation du logiciel, tout en concédant au client un droit d’accès à ces éléments dans certaines hypothèses précises de défaillance de ce prestataire, notamment en cas de revente ou de faillite de sa société. En France, ce mécanisme est le plus souvent mis en oeuvre à travers l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), association de type “loi de 1901” dont il s’agit de l’une des principales fonctions.

L’entiercement ne règle cependant que cette question de l’accès aux éléments pertinents du logiciel – ni plus, ni moins. Afin de pouvoir licitement utiliser ces éléments (notamment dans le cadre d’une activité commerciale), encore faut-il, pour le client bénéficiaire de l’entiercement, jouir par ailleurs d’une cession ou d’une licence des droits d’auteur portant sur le logiciel – celui-ci ayant en effet été conçu par le législateur comme une oeuvre de l’esprit, protégeable à ce titre sous un régime de droit d’auteur tout juste légèrement spécifique.

De fait, la question de l’entiercement vient toujours s’insérer, en pratique, dans le cadre de la conclusion d’une telle cession ou d’une telle licence au profit du client : le droit d’accès aux éléments du logiciel, permis par leur entiercement, est toujours organisé en contemplation d’une autorisation d’utiliser ce logiciel donnée par le prestataire, titulaire des droits d’auteur y afférents. Mais qu’advient-il de cette autorisation, précisément, dans les cas limites évoqués ci-avant (changement de contrôle ou liquidation judiciaire de la société prestataire) ?

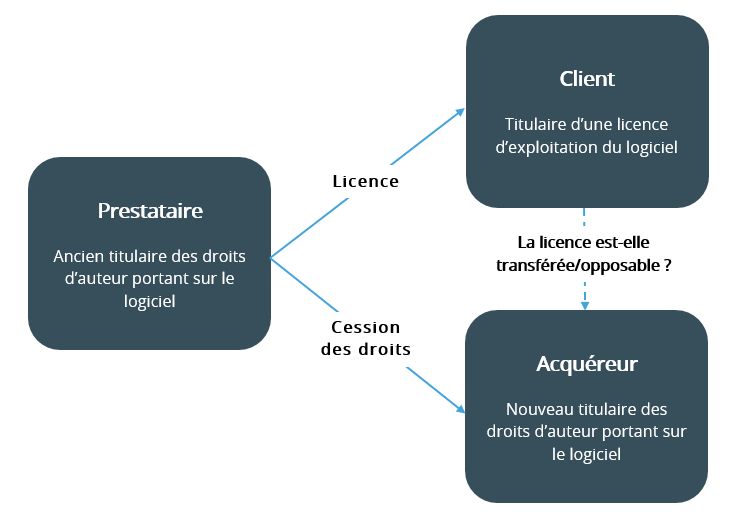

Dans l’hypothèse d’une cession, aucune difficulté : le client, devenu nouveau titulaire des droits d’auteur, jouit de ces droits sans aucun compte à rendre au prestataire, qui ne conserve, lui, aucun droit. Dans l’hypothèse d’une simple licence, à l’inverse, se pose la question de sa survie par-delà le changement de contrôle ou la liquidation judiciaire – et, plus particulièrement, de son opposabilité à un tiers, lorsque ce tiers devient nouveau titulaire des droits d’auteur : que ce soit en cas de changement de contrôle de la société prestataire (par voie de rachat de cette société) ou en cas de liquidation judiciaire (qui, selon les articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, aboutit nécessairement à la cession de l’entreprise et/ou de ses actifs), la difficulté tient en effet à ce qu’il y a, in fine, cession des droits d’auteur au profit d’un nouveau titulaire.

La licence consentie par l’ancien titulaire reste-t-elle alors valable, et opposable à ce nouveau titulaire ? Si tel n’est pas le cas, l’entiercement s’avérera sans intérêt pour le client – qui disposera, en somme, d’un accès à des éléments qu’il n’a plus le droit d’exploiter.

Il s’agit donc, pour le client qui souhaite s’assurer de la pérennité de ses droits d’utilisation, de trouver, si possible, un fondement juridique permettant l’opposabilité automatique de sa licence au nouveau titulaire – à peine pour ce licencié de se retrouver entièrement tributaire de la volonté de ce dernier de maintenir ou non sa licence.

L’effet relatif des contrats : le nouveau titulaire hors de cause

Deux grandes voies peuvent être explorées : celle du droit des obligations, d’une part, dans la mesure où toute licence est un contrat conclu entre le titulaire et le licencié, constitutif au profit de ce dernier d’une créance d’utilisation de l’oeuvre protégée par un droit d’auteur (en l’occurrence un logiciel) ; celle du droit des biens, ou droit patrimonial, d’autre part, dans la mesure où la licence a pour objet de conférer un droit réel (“droit sur la chose” – le logiciel ici encore) au licencié.

D’emblée, la première voie paraît achopper à une barrière incontournable – l’effet relatif des contrats, qui depuis l’ordonnance du 10 février 2016 trouve son siège dans l’article 1199 du Code civil :

Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.

Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.

Le contrat de licence n’engage en effet, au vu de ce texte, que le licencié et l’ancien titulaire des droits, qui ensemble ont conclu cette licence ; il est exclusif de toute obligation à la charge d’un quelconque nouveau titulaire, lequel par hypothèse n’a jamais été partie à ce contrat. Ce n’est donc pas au titre du contrat de licence lui-même que le licencié pourra exiger le respect de ses droits d’utilisation du logiciel par ce nouveau titulaire – sauf, bien sûr, pour ce dernier à avoir repris à son compte ledit contrat de licence, par exemple dans le cas où les contrats forment avec le logiciel un “ensemble d’éléments d’exploitation” offert au rachat dans le cadre d’une liquidation judiciaire au sens de l’article L. 642-1 du Code de commerce.

Les exceptions à ce principe de l’effet relatif, prévues par les “dispositions de la présente section et […] celles du chapitre III du titre IV“, lesquelles visent entre autres hypothèses celles de la contre-lettre, de l’action oblique ou de l’action paulienne, sont du reste sans application au cas présent. L’article 1200 en particulier, qui dispose laconiquement que “les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat“, ne peut à la limite servir de base qu’à une action délictuelle, dans le cas seulement où le refus du nouveau titulaire de reprendre à son compte la licence pourrait s’analyser en une faute ; une telle action ne débouchera, si elle triomphe, que sur l’indemnisation financière du préjudice commercial subi du fait de ce refus, mais ne saurait rétablir le droit d’utilisation conféré par la licence.

Cette impuissance du droit des obligations à satisfaire le licencié culmine d’ailleurs dans le cas extrême de la disparition de la personne de l’ancien titulaire des droits (disparition, par exemple, du fait d’une radiation de sa société) : dans une telle hypothèse, le contrat de licence sera frappé de caducité du fait de la perte de l’un de ses éléments constitutifs (une partie capable de contracter), et partant disparaîtra à son tour.

L’analogie imparfaite avec la propriété corporelle : la tentation du droit des biens

Une issue plus favorable paraît pouvoir être trouvée dans l’ordre du droit patrimonial. La licence tire en effet sa spécificité de ce qu’elle institue, par voie de contrat, un droit réel, droit d’utilisation du bien immatériel qu’est le logiciel ; en tant que tel, ce droit réel, parce qu’il constitue l’accessoire du bien sur lequel il porte, est par principe transmis automatiquement avec ce bien.

S’appuyant à cet égard sur les solutions constamment retenues par les juges en matière de propriété (corporelle) immobilière (par exemple dans le cas d’une servitude), il serait ainsi possible d’imposer au nouveau titulaire des droits portant sur un logiciel de respecter la licence consentie par l’ancien titulaire ; la seule condition à l’opposabilité de cette licence, sous ce rapport, tiendrait à la connaissance de son existence par ce nouveau titulaire, au moment où il acquiert ses droits. Cette analyse est du reste exactement celle mise en oeuvre en matière de propriété industrielle (brevets et marques), où un mécanisme de publicité des licences tout à fait similaire à celui prévu pour la propriété foncière vient garantir leur opposabilité aux tiers, en faisant présumer de manière irréfragable la connaissance de ces licences par ces tiers.

Deux obstacles viennent cependant s’opposer à l’application de cette même analyse au droit d’auteur – qu’il porte d’ailleurs sur un logiciel ou sur n’importe quel autre type d’oeuvre de l’esprit.

Ce dernier est en effet par principe récalcitrant à tout mécanisme de publicité, dans la mesure où le droit naît de la création même de l’oeuvre, sans formalité de dépôt ; contrairement à la propriété industrielle, et à l’exception notable des oeuvres audiovisuelles (répertoriées par le Centre National du Cinéma et de l’image animée), il n’est donc à ce jour aucun registre public des oeuvres protégées par un droit d’auteur, susceptible d’accueillir la mention des licences consenties sur ces dernières.

Ce premier obstacle n’est certes pas dirimant, et porte avec lui sa propre solution : rien n’empêche en effet d’octroyer à un quelconque organisme la faculté de recevoir et publier les licences consenties sur des logiciels préalablement enregistrés, pour déduire d’une telle publication l’opposabilité automatique desdites licences aux tiers acquéreurs desdits logiciels. Dans le respect de l’esprit du droit d’auteur “à la française”, il conviendrait, bien sûr, de rendre cette démarche purement facultative, et de ne pas en faire une condition de l’existence des droits d’auteur concernés.

La seconde difficulté, d’ordre conceptuel, est plus fondamentale. Elle tient à ce qu’une telle analyse supposerait de consacrer enfin la distinction, en matière de propriété littéraire et artistique, entre cession et licence, quand celle-ci n’est à ce jour prévue ni par le Code de la propriété intellectuelle, ni par les praticiens en général, lesquels préfèrent souvent qualifier de “cession partielle et non exclusive” des droits d’exploitation ce qui n’est, à bien y regarder, qu’une licence d’utilisation. Comment, dès lors, traiter efficacement la question qui nous occupe ? Celle-ci commande en effet de pouvoir opposer la cession, qui opère transfert de propriété (ou en l’occurrence, si l’on préfère, de titularité) vers un nouveau sujet de droit, de la licence, qui ne fait qu’octroyer un droit d’utilisation du bien concerné ; si la théorie peut paraître séduisante, force est donc d’admettre que rien ne garantit sa bonne réception par le juge en cas de contentieux, tant la pratique se refuse à adopter les grilles de lecture patrimonialistes face au droit d’auteur.

Mais alors, que faire ?

Aussi le titulaire d’une licence d’utilisation d’un logiciel peut-il avec raison s’alarmer : aucun mécanisme impératif généralement reconnu ne semble prévoir le respect de son droit en cas de cession de ce logiciel à un nouveau titulaire.

Bien évidemment, toutes les situations ne présentent pas à cet égard un même niveau de risque : en cas de cession d’un logiciel usuel, utilisé par un grand nombre d’utilisateurs finaux, il est de l’intérêt du nouveau titulaire de reprendre à son compte les licences de ces utilisateurs, dans un souci de continuité de l’exploitation. A l’inverse, lorsqu’un logiciel a été développé pour les besoins spécifiques d’une entreprise particulière, rien ne garantit que ce nouveau titulaire entendra reconduire la licence aux mêmes conditions – celui-ci pourrait en effet être tenté d’user de sa situation pour renégocier le prix de cette licence, ou son exclusivité.

Pour cette seconde hypothèse, la meilleure solution reste donc, une fois n’est pas coutume, l’anticipation des risques par voie contractuelle : il s’agira d’insérer dans le contrat de licence initial l’obligation pour le titulaire des droits, en cas de cession de ces droits, d’obtenir de leur acquéreur un engagement ferme de reprendre à son compte et aux mêmes conditions les licences antérieurement consenties. En transférant ainsi la responsabilité sur l’ancien titulaire (et en l’assortissant, le cas échéant, d’une clause pénale adaptée), le licencié se réserve à tout le moins un levier d’indemnisation efficace en cas de perte de son droit – consolation certes maigre, mais consolation néanmoins.