En permettant la mise en ligne, rapide, facile et massive de contenus par tout un chacun, le web des plateformes collaboratives a ouvert la voie, non seulement à un formidable potentiel de liberté d’expression et de création, mais également, force est chaque jour de le constater, à une multiplication non moins remarquable des actes et comportements illicites : diffamations, injures, incitations à la haine (la liste est longue) sont ainsi le lot commun des mésusages d’une technologie qui, décidément, n’est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre.

Dans cette catégorie immense et variée, les atteintes aux droits de propriété littéraire et artistique, constituées par la reproduction et la représentation d’oeuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin sans l’autorisation du titulaire de ce droit, sont fréquemment mises en avant – pour la raison, sans doute, que les affaires qui en résultent mêlent des problématiques nombreuses, liées tout à la fois à la protection des auteurs, à la captation et la répartition de la valeur dans un secteur économique important, ou encore à l’intérêt revendiqué du public d’accéder à ces oeuvres.

De fait, il est remarquable que l’ordre juridique français, transposant en cette matière le droit unioniste, prévoit au bénéfice des ayants droit non pas une mais deux actions, de prime abord largement similaires, en vue d’obtenir le blocage ou le retrait d’un contenu contrefaisant un droit d’auteur ou un droit voisin.

La première, propre à ces ayants droit, trouve son siège dans l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose :

“En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.“

La seconde, que les ayants droit ont en partage avec toute personne lésée par un contenu en ligne, de quelque nature qu’il soit, est prévue à l’article 6-I.8 de la loi n°575-2004 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (“LCEN”) :

“L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.“

Ces deux textes (le premier de droit spécial, le second de droit commun) laissent donc l’ayant droit soucieux d’obtenir la cessation d’une contrefaçon face à une perplexe hésitation : sur quel fondement introduire sa demande de retrait ou de blocage du contenu contrefaisant ?

Ici comme ailleurs, la nécessité de bien choisir son cheval oblige à mettre les deux concurrents face à face.

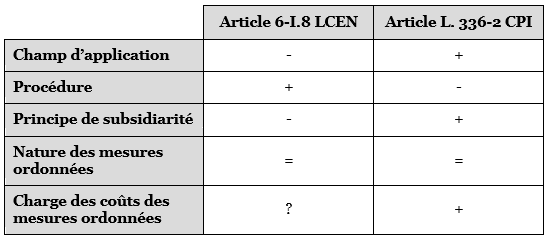

Ces derniers seront donc passés au crible de cinq “épreuves”, relatives, respectivement, à leur champ d’application, à la procédure imposée, à l’existence ou non d’un principe de subsidiarité, à la nature des mesures pouvant être ordonnées, et enfin à la charge des coûts de ces mesures, le tout afin d’identifier le texte le mieux à même d’offrir des résultats efficaces au demandeur.

Epreuve n°1 : le champ d’application

L’article 6-I.8 de la LCEN permet au plaideur d’obtenir une injonction à l’encontre “[de] toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, [de] toute personne mentionnée au 1“. Naviguant sans peine parmi les finesses de la légistique, ce même plaideur découvre, par renvoi, que ces catégories désignent, pour la première, “les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services“, et, pour la seconde, “les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne“.

L’action de droit commun est ainsi possible à l’encontre, en somme, des hébergeurs et des fournisseurs d’accès, deux catégories de “prestataires techniques” visées par la LCEN. A l’inverse, le texte du Code de la propriété intellectuelle se veut le plus large possible, en permettant une action “à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à […] remédier [à l’atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin]”.

Cette formulation ouverte permet ainsi d’actionner d’autres acteurs non visés par l’article 6-I.8, ou du moins dont l’inclusion dans l’une et l’autre des deux catégories de la LCEN peut paraître incertaine. Tel est le cas, essentiellement, des services de référencement (ou moteurs de recherche), que la jurisprudence semble toujours hésitante à classer au regard de ces notions (fourniture de cache mêlée de fourniture d’accès, comme dans l’arrêt Google Images c. SAIF en 2011, ou encore hébergement, comme dans cette décision plus récente de 2015 ?).

Compte tenu par ailleurs des règles fondamentales du droit de la preuve dans le procès civil, lesquelles imposent au demandeur de “prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” (article 9 du Code de procédure civile), et donc, en l’occurrence, que la personne visée par son action répond bien aux qualifications prévues par le texte invoqué, il semblera probablement plus judicieux, pour ce demandeur, de choisir le fondement du texte de l’article L. 336-2 : il ne sera ainsi pour lui que de démontrer que la personne visée est “susceptible de contribuer à […] remédier [à l’atteinte subie]”, plutôt que l’application à cette personne des qualifications, particulièrement techniques, de la LCEN (dont ceux-là même qui cherchent à s’en prévaloir, pour bénéficier du régime de responsabilité limitée correspondant, y échouent d’ailleurs parfois).

Epreuve n°2 : la procédure

L’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les mesures sont ordonnées par “le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés“, là où l’article 6-I.8 de la LCEN permet que ces mêmes mesures soient prescrites “en référé ou sur requête“.

Cette différence appelle plusieurs observations, d’inégale importance. La première est que l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance, sur le premier fondement, sera pourvue de l’autorité de la chose jugée (article 492-1 , 2° du Code de procédure civile), tandis que les mesures ordonnées en application du second seront nécessairement provisoires, limitées en général à la durée nécessaire à l’obtention d’une décision de justice au fond à l’encontre de l’auteur ou de l’éditeur du contenu litigieux. La procédure n’en sera pas nécessairement rallongée pour autant : l’action “en la forme des référés” suit en effet la même temporalité que le référé “pur jus” (article 492-1, 1°).

La voie de la requête reste cependant fermée dans le schéma de l’article L. 336-2 – et tel constitue, à notre sens, l’atout majeur du fondement de l’article 6-I.8. Seul ce dernier permet ainsi à l’ayant droit, lorsque les circonstances le justifient, d’introduire son action dans le suspens du contradictoire (conformément à l’article 493 du Code de procédure civile) ; il lui appartiendra pour ce faire de démontrer, par exemple, que l’hébergeur visé risquerait de dissimuler ou déplacer le contenu litigieux avant l’audience, s’il était prévenu de cette action par l’assignation en référé. Notons néanmoins que, dans la mesure où l’hébergeur comme le fournisseur d’accès sont censés, par définition, demeurer parfaitement neutres à l’égard des contenus qu’ils stockent ou véhiculent, ce type d’argumentation devrait rarement triompher, et le principe rester, à bon droit, celui du référé contradictoire.

Epreuve n°3 : le principe de subsidiarité

L’article 6-I.8 de la LCEN, à travers la simple locution “à défaut“, fait par ailleurs dépendre la demande introduite à l’encontre du fournisseur d’accès d’un véritable principe de subsidiarité, totalement absent du texte du Code de la propriété intellectuelle.

Cette interprétation n’a pas toujours paru évidente. L’arrêt fondateur en la matière (Cass. Civ. 1ère, 19 juin 2008, n°07-12244, AAARGH), en indiquant que la prescription de mesures à l’encontre d’un FAI “n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement“, a d’abord, en effet, laissé subsister une certaine ambiguïté : était-il parfaitement indifférent d’actionner l’hébergeur ou le FAI, ou fallait-il entendre la notion de “mise en cause” en son strict sens processuel, et partant justifier à tout le moins d’une impossibilité d’agir efficacement à l’encontre de l’hébergeur pour pouvoir se tourner, subsidiairement, vers le fournisseur d’accès ?

Les juges du fond ont clairement opté, depuis, pour la seconde analyse. Dans une série d’ordonnances rendues par la suite, l’attendu de principe de la Cour de cassation est systématiquement reformulé pour signifier que, si la délivrance effective d’une assignation à l’hébergeur n’est pas requise en principe, le plaideur qui actionne un fournisseur d’accès doit démontrer, à peine d’irrecevabilité de l’action entreprise, pourquoi cette délivrance était nécessairement impossible ou vaine. Une telle démonstration a pu être accueillie favorablement, par exemple, dans le cas où aucun moyen ne permet d’identifier l’hébergeur (TGI Paris, 10 février 2012, n°12/51224), ou encore dans celui où cet hébergeur est situé dans un pays éloigné, réputé peu favorable à l’exécution d’une décision de justice étrangère (TGI Paris, 20 mai 2014, n°14/53855).

Rien de tel, à l’inverse, du côté de l’article L. 336-2 : l’action peut être formée, de manière totalement discrétionnaire, à l’encontre de toute personne “susceptible de contribuer à […] remédier [à l’atteinte subie]”, conformément au champ d’application décrit ci-avant. Cette solution est notamment illustrée par la fameuse ordonnance de blocage du site T411.

Epreuve n°4 : la nature des mesures ordonnées

Sur ce point, les deux textes se veulent également ouverts : le juge peut ordonner “toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser” l’atteinte aux droits, laquelle devra seulement, pour l’application de l’article 6-I.8, être caractérisée à travers le “dommage” qu’elle cause à l’ayant droit.

En pratique, selon la nature de la personne à qui elle sont ordonnées, ces mesures consisteront dans l’immense majorité des cas en un retrait du contenu litigieux (par l’hébergeur), en un blocage de la page du site qui présente ce contenu (par le fournisseur d’accès) ou en un déréférencement de cette page (par le moteur de recherche – sur le fondement de l’article L. 336-2 uniquement, compte tenu de son plus large champ d’application).

Epreuve n°5 : la charge des coûts des mesures ordonnées

Une dernière différence, et non des moindres pour ce qui concerne les intérêts de l’ayant droit, oppose enfin les deux fondements quant à la charge des coûts financiers des mesures ordonnées.

Les prestataires techniques visés par l’article 6-I.8 ont en effet obtenu, au motif du reste parfaitement exact qu’ils ne sont pas en eux-mêmes, par définition, responsables du dommage causé par la mise en ligne du contenu litigieux, pour n’avoir ni choisi ni contrôlé ce contenu, une solution constamment favorable à leur égard : la charge des frais nécessaires à la mise en oeuvre des mesures incombe au demandeur. La jurisprudence est ainsi particulièrement riche en matière de mesures de blocage de pages ou de sites Internet ordonnées à des FAI, dont le coût varie notamment en fonction de la technique de blocage utilisée : le choix de cette technique est laissé aux FAI, lesquels présentent ensuite la facture au demandeur. Qui fait retirer paie, en somme – on pourra juger de l’équité de cette solution, qui impose à la victime, par exemple, d’une campagne de diffamation agressive, de bourse délier pour faire cesser son dommage ; toujours est-il qu’elle doit être bien prise en compte par le plaideur qui choisirait de s’aventurer du côté de chez 6-I.8.

A l’inverse, un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 6 juillet 2017, 16-17.217 et pourvois joints, pour une analyse exhaustive duquel on se référera utilement à ce précédent article de Mathias) est venu bouleverser les équilibres sur le fondement de l’article L. 336-2, en jugeant, en substance, que ces coûts de mise en oeuvre peuvent être laissés à la charge d’un fournisseur d’accès, dès lors qu’ils ne sont pas d’un montant tel qu’ils pourraient compromettre la viabilité de son modèle économique. Cette solution, dont on ignore encore si elle pourrait être étendue aux applications de 6-I.8 (et si oui, sous quelles conditions), est évidemment hautement favorable aux intérêts de l’ayant droit, qui trouve en ce fondement de droit spécial le moyen de préserver son compte en banque.

Bilan et conclusions

Au terme d’un duel sans merci, le fondement de droit spécial, l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, nous paraît donc présenter des avantages significatifs pour l’ayant droit, tenant pour l’essentiel à l’absence de principe de subsidiarité et à la possibilité de faire peser le coût des mesures ordonnées sur les personnes qui les mettent en oeuvre.

L’ayant droit aura par conséquent tout intérêt, à notre sens, à fonder son action en retrait, blocage ou déréférencement d’un contenu contrefaisant sur l’article L. 336-2. Pour un maximum de célérité, il lui sera recommandable d’introduire cette action “en la forme des référés“.

Au-delà de ces considérations purement pratiques, il reste cependant loisible de s’interroger : pourquoi favoriser ainsi, parmi tant de contenus illicites, la lutte contre la contrefaçon des droits de propriété littéraire et artistique ? Au terme de cette analyse, il apparaît en effet que la victime d’une atteinte à un droit de la personnalité sur Internet (diffamation, injure, nouveau délit d’usurpation d’identité numérique, etc.), parce qu’elle ne dispose que du fondement de l’article 6-I.8, se retrouve bien démuni en comparaison de l’ayant droit. La situation est paradoxale : un droit essentiellement patrimonial (le droit d’auteur ou le droit voisin) prime, sous ce rapport, les droits de la personnalité, qu’on qualifierait plus volontiers, à première vue, de fondamentaux.

C’est là justement le noeud du problème, exactement décrit par Mathias dans son article précité : l’intronisation récente du droit d’auteur parmi les droits fondamentaux a eu pour effet de lui conférer, non seulement un statut, mais également des modalités de mise en oeuvre contentieuse propres à cette catégorie de droit (dont notamment la fameuse méthode de la balance des intérêts). A l’inverse, le contentieux fondé sur une qualification pénale (telle que la diffamation), bien qu’il mette parfois en jeu, comme en sous-jacence, des problématiques liées à un voire plusieurs droits fondamentaux (dont notamment le droit au respect de la vie privée), ne les met que rarement en exergue, excluant par là même toute une série d’outils d’analyse, potentiellement favorables au demandeur.

Vu son champ d’application extrêmement large, qui couvre toutes causes de “dommage” sur Internet, dont certaines ne violent pas nécessairement un droit fondamental, l’article 6-I.8 n’est probablement pas en lui-même conçu pour accueillir systématiquement les mêmes solutions d’application jurisprudentielle que l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle ; il nous paraît néanmoins revenir au plaideur (nous rejoignons volontiers, sur ce point, la conclusion de Mathias) de ne pas hésiter à invoquer les droits fondamentaux, lorsque ces derniers sont en cause, pour bénéficier d’un examen idoine. Reste à voir si le juge sera sensible à ce type d’argumentation, fortement teintée d’unionisme.